الإرهاب والعنف والسلطة والعقيدة المقدسة

- هذه النظرية عززت في العقائد والأفكار السياسية بالغرب مبدأ القوة فوق الأخلاق

- عملية إنتاج المعرفة تحولت إلى أسلحة تدميرية تستخدم ضد شعوب تم التعامل معها على أنها تحت مستوى الجنس البشري

- هذه الرؤية انطلقت من مركزية العقل الغربي في صناعة التسيد على العالم

- هناك من نظر إلى الداروينية السياسية بأنها عقيدة تاريخية وعرقية في الفكر العربي الحضاري

عدن/ 14 أكتوبر/ خاص:

نجمي عبدالمجيد:

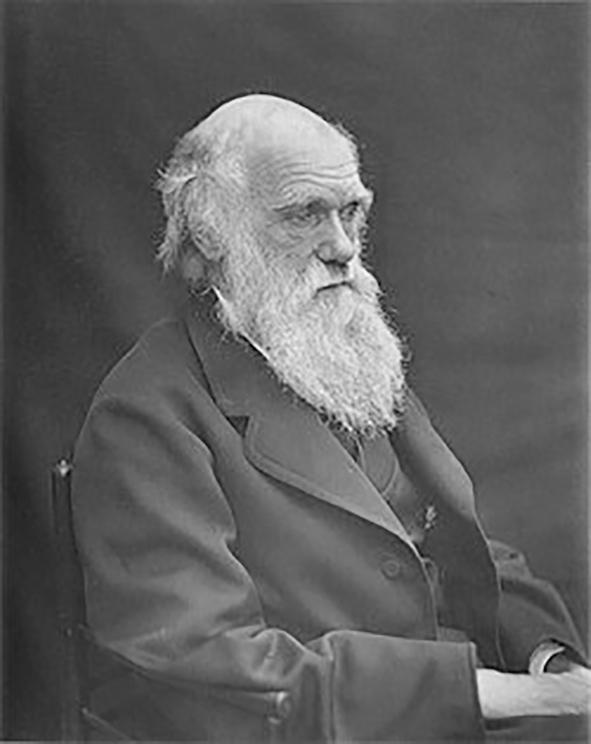

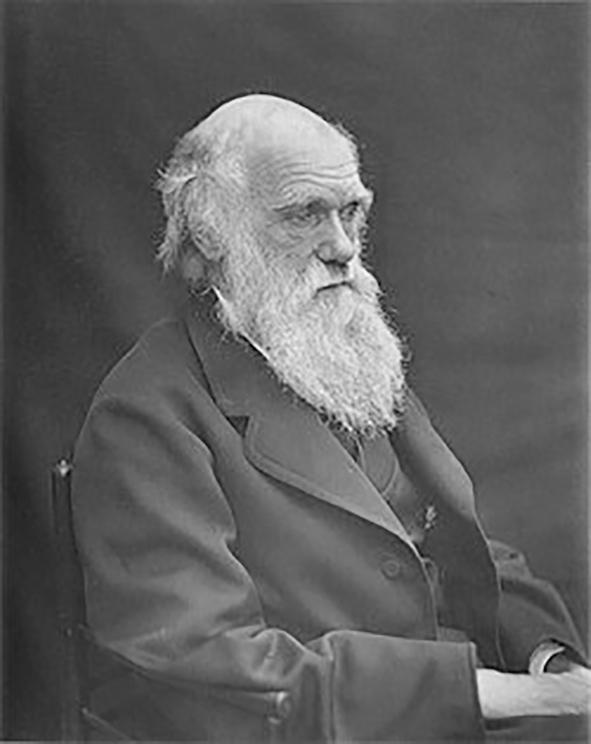

في عام 1859م نشر العالم البريطاني تشارلز داروين (1809 ـ 1882م) كتابه الشهير أصل الأنواع ـ مذهب النشوء والارتقاء.

هذا الكتاب طرح عمليات التحول والتطور للمخلوقات من طور إلى آخر عبر مراحل من الصراع والتناحر وإعادة انتاج قابلية الاستمرار على الأرض وسقوط أنواع اخرى لأنها لم تكن تملك مقدرة التفاعل مع دورات الصراع الطبيعي.

في تلك الحقبة من تاريخ أوروبا وهي تشهد عصر النفوذ الاستعماري نحو دول في الشرق وصعود لأفكار ومذاهب في الاقتصاد والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم الأديان والسياسة وغيرها من قوة المعرفة في مختلف المجالات الانسانية والمطالبة بفصل الدين عن الدولة.. وجد عدد من قادة الفكر الحضاري في الغرب بهذه النظرية عوامل متجاورة بما جاء فيها وبما يمكن اسقاطه على واقع الصراع الانساني في التاريخ.

فمن طرح رؤية ان تاريخ البشرية قائم على التناحر ومن يملك القوة للاستمرارية وفرض وجوده هو من له الحق في قيادة العالم.

وهذا ما عزز نظريات ترى بأن الشعوب ليست كلها في مستوى واحد من حيث العرق والجنس وانتاج المعرفة، وان صنع القوة المهيمنة لا تنتج الا وفق شروط توالدت في اطار قلب المجتمع الغربي لذي له الحق في التسيد على العالم.

فلم يكن علم الاستشراق في مراكز صناعة القرار في الغرب خارجاً عن كونية هذا الاعتقاد في صنع صورة لما يقع خارج محيط النظرة الداروينية للعلاقة بين الشرق الواقع في هامش التاريخ، والغرب قادة هيمنة الحضارة على العالم.

ان تناحر الشعوب وسقوط بعضها وعجزها عن صياغة وعي التاريخ، وهنا ندخل في حسابات ربما البعض لا يدركها عند درجة من قصر المسافة الفاصلة بين الحدث والرؤية، وفي هذا انطلقت من عمق نظرية داروين أكثر من أطروحة حيث نرى الارهاب والعنف والسلطة والعقيدة المقدسة وكأنها مخلوقات تتصارع كي تصعد إلى قمة الارتقاء لكن بعد سحق ما لم يكن عند مستوى التحدي.

ليس التوحش محصوراً في طابع البداوة أو المجتمعات المتخلفة بل هو جزء من مكونات حضارة العلم والتقنية والتطور المعرفي. والدليل هذا الانتاج الضخم من اسلحة الدمار القادرة على افناء مدن وشعوب في ساعات، هذه القوة تستند على هياكل فكرية تغذي هذا التناحر فهي تربية نفسية لسياسة العنف والتناحر لهدم كيان وصعود آخر.

وفي هذه الجوانب من الداروينية لم تولد أي عقيدة في الوعي الانساني إلا وكان العنف جزءاً من قيامها.

ولكن مسارها في البداية يتطلب منها القوى الناعمة كي تفتح لها معابر نحو الأنفس والعقول وحين تصل إلى درجة جمع الانصار حولها تسعى لهدم ما يحد من وجودها.

وفي هذا تكون قد دخلت إلى مرحلة الصدام والارهاب مع كل طرف يرفض حضورها، وهي خاصية البقاء للأقوى ولمن له القدرة على تطويع العناصر لمصلحة الهدف.

من هنا يصبح العنف جزءاً من مقدساتها ونوعية خلق بقائها.

في صلب هذه النظرية نجد ان الحضارة لا تعني القيم والاخلاق والانسانية، تلك من أوهام واخفاق الانسانية، بل هي قوة التسلط والارهاب ومحو من له عناصر الضعف، ما جرى على الحيوان هو يجري في عالم الانسان.

وعند النظر في صفات الشعوب من عرق وجنس ولون وغيرها من مكونات الالتقاء، ففي كل أمة ومجتمع توجد مساحات قابلة أن تتحول إلى حقول الغام وفي كل نفس من البشر تسكن قوى الشر والرغبة في الانتقام والتخريب، وهذا من منطلقات نظرية داروين في التناحر من أجل البقاء بين الكيانات عبر التاريخ الطبيعي فكيف لا يكون ذلك في الشعوب.

ومن وجد في هذه النظرية ما يسقط على المذاهب والأديان والعقائد والنظريات التي لا تعزز وجودها إلا عبر دورات العنف، ونحن نشهد اليوم هذه الانفجارات بين المذاهب والاتجاهات الفكرية والطوائف، التي يرى فيها الغرب الوسائل الموضوعية لنقل شعوب وأوطان من حقبة إلى حقبة. وهي - كما ينظر إليها- طبقات في صفائها وتكوينها وان اختلفت عن بعضها بعض في جزئيات تكوينها. لكنها تخرج من نفس الخصائص والقواعد الهادفة إلى السيطرة على المال والسلاح والسلطة في المجتمع، وأدوات محاربتها ومقاومتها لا تختلف كثيراً عن اسلحة الجماهير ضد القوى المحتكرة لرأس المال لكن وسائل محاربتها تكمن في داخلها ومن نفس محيطها ومقدرة تماسكها، تحمل عوامل دمارها التي تعصف بمحاولات انفرادها بالمشهد السياسي.

لقد تفرعت هذه النظرية حتى تحول كل منطلق خرج من عملية خلق لواقع مغاير لما كان منها.

وهذا يدل على ان قراءة التأويل لعبت دورها في أكثر من بعد لها. وهذا يذهب بنا نحو مفهوم الدولة ومنها: ان نظرية الدولة القائمة فوق أرضية سياسية تعاني من تشققات في طبقاتها يعجز فيها العامل السياسي عن خلق كيان متجانس بفعل غياب العقليات الفكرية التي تنقل التجارب الاجتماعية بسبب غياب حلقات التواصل.

الدولة تجربة سياسية ـ اجتماعية، وفي مجتمعات العنف ودورات التناحر الداروينية تسقط إرادة الأمة وتحل محلها وسائل القهر الطبقي.

وتصبح آلياً وحسب تراكم الموروث في هذا الجانب، قوة القهر السياسي هي من تفرض نوعية السلطة لا حماس الجماهير والذي دائماً ما يكون عبارة عن ظاهرة صوتية لا تدرك مسار الأمور.

وهنا تعاد الحالة إلى نفس نقطة الانطلاق، مثل كيانات تدور في نفس الوضع دون تطور لكن في السياسة نجد بعضاً من الفروقات.

هنا نرى عجز هذه المجتمعات عن صنع مشروعها السياسي والذي لا يحمل غير صفات العنف والدم، البقاء للأقوى.

هنا تكون الحالة الفاصلة في هذا الشأن تصاعد قوة التدمير في كل جزئيات الأمة؛ لأن مكوناتها التشرذم في مختلف الجوانب، حيث نجد مجتمعات مر عليها زمن وهي تحاول الصعود لكنها تعود إلى الدوران في نفس الحلقة لانها في وضعية العجز الفكري والتاريخي وقد نظر الغرب إلى هذه الشعوب من منطلق التكوين العرقي والجنسي، وصنفها في اطار الكائنات غير القابلة للتطور. ان التناحر هنا لا يقود إلى التغيير بل يحافظ على عناصر الاستمرارية في هذا النوع من الحياة.

ومما تفرع عن هذه النظرية الداروينية: أن عقيدة التناحر في المجتمعات حقيقة لا يمكن تجاهلها بل هي قوة الدفع نحو التغيير، ففي الذات الفردية تتحرك هذه الرغبة والعادة كما هي تتولد وتتصاعد في نفسية الجماهير وكل محاولة اغفال أو خروج عنها تسقط هذه العوامل في محرقة العجز.

بدون أخذ مبدأ التناحر الفردي أو الجماعي لا تقام الرؤية السياسية القادرة على صناعة حركة التاريخ.

هكذا أوجدت المجتمعات قوة قهرية تقمع من هو دونها مقدرة وامتلاكاً لاساليب التحول والسلطة القادرة على فرض هيمنتها، وهنا نجد في واقع الانسان ما طرحه داروين في قاعدة التناحر بين الكائنات ومن يفترس الآخر هو من يبقى على الأرض. بمعنى لا تكتب الحياة إلا لمن يأكل لحم الآخر وهذا ما يطبق من شعوب قوية على شعوب لم تصنع السلاح القاهر كي تدافع عن وجودها.

لذلك تكون عملية نفيها إلى خارج مسار التاريخ من واجبات القوى المسيطرة، وهذا يكون عبر قوة قاهرة تعزز آليات المواجهة معها مهما كانت درجات الخسائر؛ لأن قوة الصراع مع هذا التسلط لا تزرع في كيانه حالة العجز والسقوط سوى قوة تفجيره من الداخل.

والبداية دائماً ما تكون من خلال إعادة تشكيل وعي الجماهير لاخراجها من وضعية القدرية المستسلمة إلى ساحات المطالبة بسحق هذا الكائن المشوه والمنبوذ، والتعامل معه مثل المرض المعدي، وكي تقف الجماهير في صف واحد ضده لابد ان تصبح قوة ضاغطة تكسر مراكز القوة فيه. وكلما انسحبت الجماهير من تحت قواعد السلطة القاهرة بات سقوطها أمراً حتمياً.

ومن جوانب الداروينية السياسية التي هيمنت على العقل الغربي نحو شعوب هي في منزلة دون البشر، وعدم تقبلها لمفاهيم الحضارة، وفي مثل هذا الوضع تتجذر نوعية من النظرة نحو تلك الأمم. وفيما يلي بعضاً من هذا التصور: ليست الديمقراطية هي الحل الدائم لكل الشعوب.

فبعضها والتي ما زالت تدور عقلياتها في حفر الطائفية والمذهبية والقبلية وغيرها من مصنفات التشرذم، لا تفيد معها مثل هذه النماذج من الحكم.

لذلك تصبح السلطة القمعية هي العلاج الوحيد للسيطرة على الوضع.

لكن على الحاكم تسويق شعارات الحرية والعدل والإخاء، وفي نفس الوقت عليه أن لا يسقط السوط من يده. لأن هذه العقليات التي ظلت لقون لا ترى في السلطة غير المكسب الشخصي لها، لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى الوعي الذي وصلت إليه الشعوب المتحضرة. هنا ندخل في مفارقة شعوب عند مستوى التاريخ، وأخرى تحت هذا المستوى.

فالحرية عندها هي القمع والفوضى، والعدل هو السيطرة المطلقة على الحكم.

ومما توجده العقدة الداروينية، البقاء للأقوى لذلك على الحاكم في مثل هذه البيئة قيام حكم القوة القاهرة التي تخلق توازن الاتجاه الواحد.

لكن عندما تضرب الدولة بيد من حديد تعرف هذه الشعوب صاحبة النظرة القاصرة لمفهوم العمل السياسي.

إنها تقع تحت إرادة تملك المقدرة على لجم تصوراتها التي تضرب المجتمع في مقتل.

فالشعوب الواقعة تحت مستوى التاريخ هي أضعف من أن تصنع مشروعها السياسي والاقتصادي. فهي إن وصلت إلى السلطة، لا تنتج إلا المزيد من تدمير المجتمع.

لهذا يجب على من يحكم، صنع آليات تدير المجتمع والدولة بقوة قهرية.

وقد أكدت الأوضاع في الدول التي دخلت محرقة الحروب الأهلية، أن الحرية التي كانت تطالب بها الشعوب المتخلفة، ما هي إلا رغبة للسطو على الحكم، وإفراز دورة جديدة من التناحر الاجتماعي.

لذلك نجد معظم الشعوب التي خاضت الكفاح الوطني والثورات لم تنجز غير التآمر على نفسها، لأنها بمجرد الوصول إلى الحكم تعاملت مع مفهوم الدولة بعقلية سحق المغاير.

لأن عقلية الغنيمة تصبح هي القوة الفاعلة في المشهد، وكل فئة ترى في نفسها صاحبة الحق في ملكية الدولة، لابد لها من أساليب الصراع كي تصل إليها. فتدور عجلة التطاحن حتى يسقط كل من ظن أنه انفرد بالحكم، وهذا يعزز إحدى قواعد نظرية داروين في من يملك القوة هو الاصلح.

وفي محور آخر، نرى هذا الاستنتاج الذي يقدم لنا الكيفية التي جمعت بين هذه النظرية والعقائد والافكار السياسية. وفي هذا الاتجاه يطرح هذا المفهوم: لا تكتسب الافكار قوتها المادية إلا عندما تدخل في صدام مع الواقع. وهي عملية اختبار لما تحمل من مقدرة على صنع حتمية المواجهة. وكلما تصاعدت حدة الاحتكاك بين الفكر والواقع، تداخلت عدة عناصر تعمل على استمرارية هذا الوجود الدائم لكل أشكال الحياة.

فالفكرة لا تتلبس ثوب الواقع إلا عندما تصبح ممارسة مرتبطة بما هو عام في هذا الاتجاه.

وعبر التاريخ لا يكتب لكل ما انتجه العقل الإنساني الخلود، إلا في هذا الالتحام الذي يفرز مسببات الالتقاء وكذلك النفي.

وكلما تصاعدت قوة صراع الأفكار مع تراكمات الواقع تمتلك صلابة أكثر في خوض غمار المعركة؛ لأن هذا التناحر يسقط الركائز الضعيفة في كيان الفكرة ويطرح بدلاً عنها مراكز قوى تكون قادرة على وضع أسس البناء التحتي لها.

وكلما تعززت هذه الحالة في مسار صراع الافكار والمجتمعات تصبح قوةمادية ومعنوية متداخلة مع حركة التاريخ.

إن النظرية الداروينية في الفكر السياسي، تكاد تكون هي اليوم من يقود مراكز القوى المتصارعة في العالم.

فالغرب الذي يعيد اليوم هيكلة الشرق الأوسط، يدخل هذه النظرية علينا في حسابات صناعة التفكك والحروب، فإن كان التصور للإنسان من منطلق الحيوانية ـ الداروينية، عقيدة التناحر من أجل البقاء، والقوي يفترس الضعيف ولا خروج من الأزمات إلا عبر تفجير الصراعات..يصبح الارتقاء في النوع الإنساني لمن يصنع ويملك قوة القهر المدمرة.

وفي هذا يكون الموقف الحضاري يعاني من فقدان الانتماء لكل ما كانت تطلق من شعارات الثقافة والفكر عن واقع الصراع مع شعوب وحضارات وأديان وغير ما هو خارج محيط مركزية الغرب.

إن الداروينية في عالم السياسة لهي أعنف منها في عالم صراع الحيوانات؛ لان قوة القهر التي توجه ضد شعوب وجماعات، عززت عقيدة ارتقاء اجناس وعجز غيرها عن الصفاء النوعي للإنسان.